雨燕直播- NBA直播- 足球世界杯 LIVE讲座预告(2025年10月7日至2025年10月12日)

2025-10-08 06:31:43

雨燕直播,NBA直播,世界杯直播,足球直播,台球直播,体育直播,世界杯,欧洲杯,苏超直播,村BA直播,苏超联赛,村超,村超直播南京审计大学统计与数据科学学院教授,博士生导师。2016年6月博士毕业于东南大学数学系,同年7月加入南京审计大学。主要研究方向为半参数模型、高维统计推断、分布式推断、复杂数据统计建模,主持2项国家自然科学基金、4项省部级基金(含1项重点项目)。在中国科学:数学、统计研究、JMLR、JMVA等发表论文40余篇,相关成果获全国商业科技进步奖二等奖、江苏省统计科研优秀成果奖二等奖等,担任中国现场统计研究会生存分析分会常务理事,中国现场统计研究会理事等。

上海对外经贸大学统计与数据科学学院教授,博士生导师。博士毕业于上海财经大学统计与数据科学学院统计学专业。主要从事统计学的理论、方法和应用研究,具体包括非参数/半参数建模、纵向/面板数据分析、测量误差、分位数回归等。主持国家社会科学基金一般项目、教育部人文社会科学研究规划基金项目、全国统计科学研究重点项目、教育部重点实验室项目和上海市科学技术委员会项目等,在统计学权威期刊Statistica Sinica、Scandinavian Journal of Statistics、Journal of Business & Economic Statistics、Journal of Computational and Graphical Statistics、Journal of Multivariate Analysis等发表学术论文30多篇。担任中国现场统计研究会大数据统计分会常务理事、全国工业统计学教学研究会民族统计与数据科学分会常务理事和统计交叉科学研究分会理事等。

上海对外经贸大学统计与信息学院副教授,博士研究生导师。博士毕业于华东师范大学统计学专业,并曾作为联合培养博士赴美国加州大学圣巴巴拉分校深造,作为高级研究学者赴美国加州大学河滨分校访问交流,多次赴香港浸会大学、香港中文大学进行学术交流与访问。主要研究方向包括非参半参数回归分析、函数型数据分析、分布式统计方法等领域。在国内外统计学一流杂志Statistica Sinica、Journal of Computational and Graphical Statistics在内的期刊发表论文20余篇,主持国家自然科学基金青年基金项目、面上项目各1项,主持上海市自然科学基金项目面上项目1项,主持教育部重点实验室开放课题项目1项,主持上海市重点课程项目。2022年入选上海市“曙光计划”项目并荣获“曙光学者”称号,2023年入选上海市“东方英才”青年人才项目。现担任中国现场统计研究会理事、中国现场统计研究会教育统计与管理分会副理事长。

倪士光,清华大学深圳国际研究生院教授,清华大学心理学系博士;广东省数字心理健康与智能生成普通高校哲学社会科学重点实验室主任,深圳市人文社科重点研究基地民生幸福标杆研究中心负责人、深圳市新一代互动媒体技术创新重点实验室副主任;兼任北京师范大学心理学部心理与行为大数据MAP项目导师,深圳市“鹏城孔雀计划”特聘岗位B类(2022地方级领军人才),教育部课程思政教学名师和教学团队(2021),清华大学课程思政示范教师,中国知网高被引学1%学者,腾讯-清华互动媒体设计与技术研究中心研究生项目指导委员会委员与PI。兼任中国心理学会积极心理学专委会委员,中国社会心理学会心理健康专委会副主任委员,中国心理卫生协会数字心理健康专委会委员等。在Psychological Assessment, Journal of Positive Psychology等心理学期刊以及IEEE Transactions on Affective Computing, HAI 2023, ACL 2024, EMACL 2025等计算机会议发表SSCI、SCI论文60余篇;中英文累计总被引4000多次(中文CNKI H =27, 英文Google Scholar H = 24)。

数字心理健康是人工智能心理学的核心主题。演讲者聚焦心理健康测评与人工智能技术的交叉领域,结合在清华大学、北京师范大学开设的《数据思维与行为》《人工智能在心理学中应用》等研究生课程,系统讲授智能化心理健康测评工具的开发、验证及应用。内容涵盖心理严肃游戏与游戏化技术、虚拟现实技术、多模态情感计算技术、大语言模型技术以及情绪调节智能专题等最近两年实验室的研究工作案例。培养学生在数字化时代设计、评估和优化智能心理测评的能力,推动心理健康服务的循证化、精准化与个性化。

王玏,华东师范大学政治与国际关系学院教师,法学博士。现任国际政治与大国关系教研室成员,兼任中国欧洲学会理事、华东师范大学俄罗斯研究中心青年研究员。2008-2012年获华东理工大学国际经济与贸易专业经济学学士及德语辅修双学位,2012年起在华东师范大学攻读国际关系硕士、博士学位,期间赴法国里尔天主教大学、比利时布鲁塞尔自由大学参与联合培养。 主要研究领域为欧洲一体化、欧洲经济与俄欧关系,主持中央高校基本科研业务费项目及上海市哲学社会科学规划青年课题《欧盟经济政策“政治化”的成因、表现及影响研究》。在《国际问题研究》《俄罗斯研究》等核心期刊发表《全球安全倡议的核心要义、理论创新与世界意义》《试析新时代中俄关系的历史逻辑》等多篇论文。

崔丽娟,华东师范大学心理与认知科学学院教授、博士生导师,教育部“新世纪优秀人才支持计划”获得者。现任中国社会心理学会副会长,中国心理学会社会心理学专委会主任,中国社会心理学会廉政心理专委会主任。在海内外发表心理学学术论文百余篇,出版心理学书籍40多本。《心理学是什么》获得首届教育部人文社会科学普及奖、第八届全国优秀青年读物一等奖、第六届国家图书奖提名奖等众多奖项;《写给中学生的心理学》入选“教育部基础教育课程教材发展中心首次向全国中小学生发布阅读指导目录”。

在中国高流动性的社会背景下,个体与地方之间的情感联结机制及其社会行为后果成为城市治理的重要议题。本研究基于地方依恋理论,发现良好的社区社会环境质量能显著提升个体的地方依恋水平,地方依恋能显著预测居民在多种情境下的社区参与行为。本研究强调了“人-地”情感联结在城市治理中的核心地位。为促进城市的可持续发展与和谐稳定,城市政策与社区建设应超越物理空间规划,着力于培育高质量的社区社会环境和邻里关系,通过滋养流动着的城市中居民的地方依恋,激发其亲社会行为,以实现社会治理效能的最大化。

张冉,华东师范大学公共管理学院教授、博士生导师,社会组织与社会治理创新研究中心主任、《行为公共管理与政策》辑刊执行副主编。兼中国商业经济学会社会治理与ESG专委会主任、中国人力资源开发研究会教学与实践分会常务理事。主要研究领域为国家与社会治理现代化、行为公共管理。在中英文期刊发表学术论文50余篇,《高校文科学术文摘》《人大复印》全文转载多篇,出版《党建引领社会力量参与社区治理》《中国社会组织声誉管理研究》等专著,主持国家社科基金、教育部人文社科基金、民政部政策理论研究课题等科研项目。

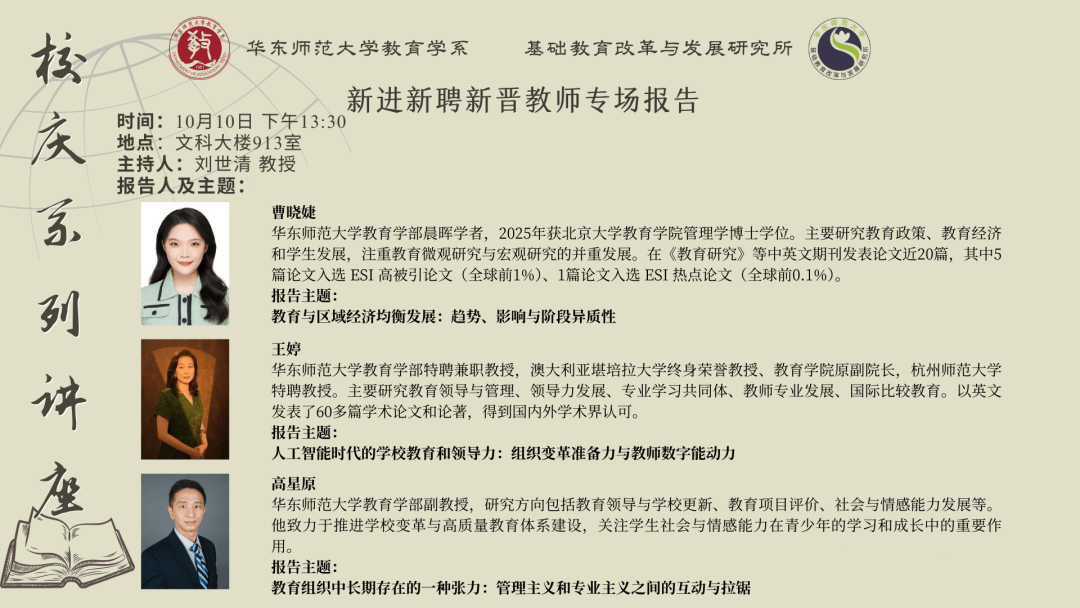

现为华东师范大学教育学部晨晖学者。2020年7月在华东师范大学教育学部获管理学学士学位,2025年6月在北京大学教育学院获管理学博士学位。主要研究方向为教育政策、教育经济和学生发展,注重教育微观研究与宏观研究的并重发展。以第一作者或通讯作者在《教育研究》《华东师范大学学报(教育科学版)》等中英文期刊发表论文近20篇,其中5篇论文入选 ESI 高被引论文(全球前1%),1篇论文入选 ESI 热点论文(全球前0.1%),1篇论文被人大复印报刊资料全文转载;执笔撰写的咨政报告被采纳并获教育部主要领导肯定性批示;应邀担任近10本高水平SSCI期刊审稿人。在读书期间,多次荣获研究生国家奖学金和本科生国家奖学金、北京市三好学生、北京大学校长奖学金、北京大学三好学生标兵等荣誉,并入选第四届香樟经济学术圈“香樟青苗奖”。

区域经济均衡发展作为我国区域发展战略的重要内容和国家高质量发展的内生特点,在贯彻党中央提出的建设全国统一大市场的重大决策、实现中国式现代化中的重要性日趋凸显。同时,在纵深推进教育强国建设的背景下,大力发展教育成为提高人口质量红利的关键驱动力,特别是将优质教育资源向经济欠发达地区倾斜,是提升经济欠发达地区人力资本水平和经济发展程度的必由之路。在此背景下,研究综合采用多种实证分析方法和多源数据,围绕改革开放以来我国区域经济均衡发展态势与特征、教育对区域经济均衡发展的影响以及不同教育阶段的影响异质性等主要方面,依循为何、如何和何以的脉络,分析和讨论教育在促进区域经济均衡发展中的关键作用、挖掘其有效机制与投入重点,以期为区域教育资源优化配置因地制宜、因时制宜理念的实施提供理论支撑和实践依据。

华东师范大学教育学部特聘兼职教授、澳大利亚堪培拉大学终身荣誉教授、杭州师范大学特聘教授。研究领域聚焦教育领导与管理、领导力发展、专业学习共同体、教师专业发展、国际比较教育。以英文发表了60多篇学术论文和论著,学术贡献得到国内外学术界认可,曾担任堪培拉大学教育学院副院长、澳大利亚首都领地教师质量委员会董事会成员、北京师范大学特聘兼职教授、中国国家外专局高端外国专家、杭州市钱江特聘专家、比较和国际教育国际协会东亚研究会主席、SSCI期刊特刊客座编辑、海外专家评审和学术会议主题演讲嘉宾。

本次演讲聚焦于人工智能时代学校教育所面临的深刻变革,探讨在数字化转型过程中如何提升组织变革准备力、教育者的数字素养与数字能动力。着重分析如何支持教师专业发展,反思技术决定论和推动AI赋能,以确保教育创新能够保持以人为本的价值导向,并兼顾伦理规范与社会责任。学校领导者在数字变革时代应成为伦理守护者、战略解读者、 共同体建设者。演讲不仅从全球与本土的比较视角审视教育领导力与组织转型的新趋势,也基于实证研究,关注校长、教师、与学习者在数字化环境中的真实处境与经验回应,旨在为构建人工智能赋能教育的新生态提供前瞻性思考与可持续发展的行动路径。

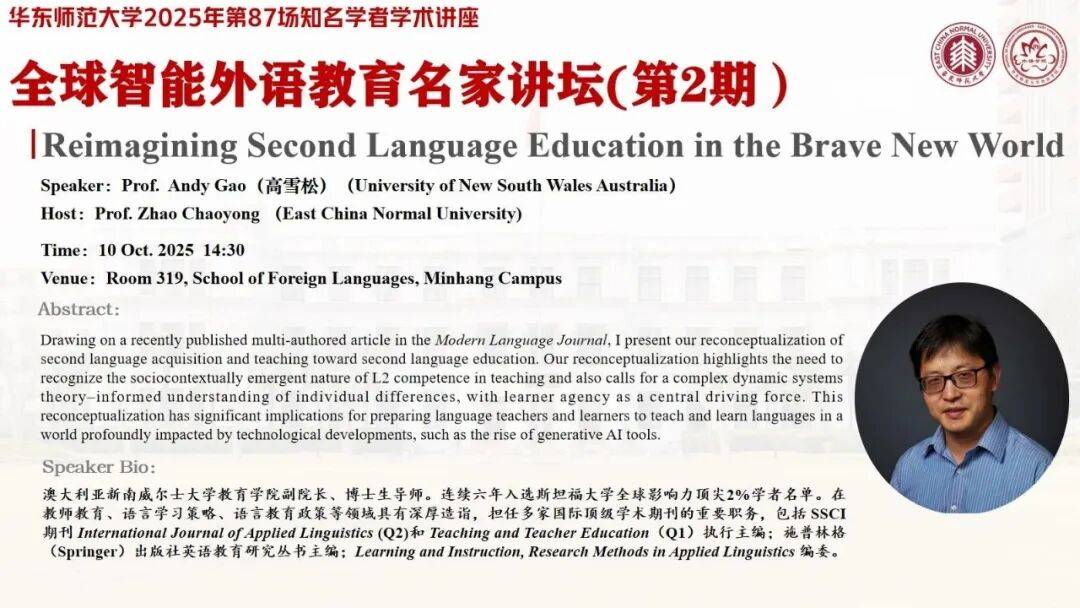

基于《现代语言杂志》(Modern Language Journal)近期发表的一篇多作者合著文章,我阐述了我们针对第二语言习得与教学所提出的全新理念,并将其转向第二语言教育视角。我们的全新理念强调,在第二语言教学中需认识到第二语言(L2)能力具有社会语境中动态生成的本质特征;同时,该理念还呼吁运用复杂动态系统理论来理解个体差异,并将学习者能动性视为核心驱动力。这一全新理念对于培养语言教师和引导学习者在受技术发展(如生成式人工智能工具兴起)深刻影响的世界中开展语言教学与学习,具有重大意义。

自 2022 年 ChatGPT 推出以来,生成式人工智能迅速进入各个领域,包括语言教育。人们对其作用和潜力的理解也在不断变化。Cai(2023)提出:“虽然现在就判断ChatGPT(或其未来的后续版本,或其它 AI 工具)的影响可与计算机带来的革命相提并论还为时过早,但它对人们生活各方面的影响可能将是深远而重大的。” 关于人工智能对语言教育带来的影响究竟是“革命”还是“演化”的讨论日益增多(如 Pegrum,2025)。在回应这一学术讨论的基础上,本报告将阐述生成式人工智能对语言教育领域带来的变与不变。同时,报告将聚焦生成式人工智能在语言技能发展中的具体作用,通过应用实例分析其对语言学习与教学的影响,并探讨教师的角色与责任。

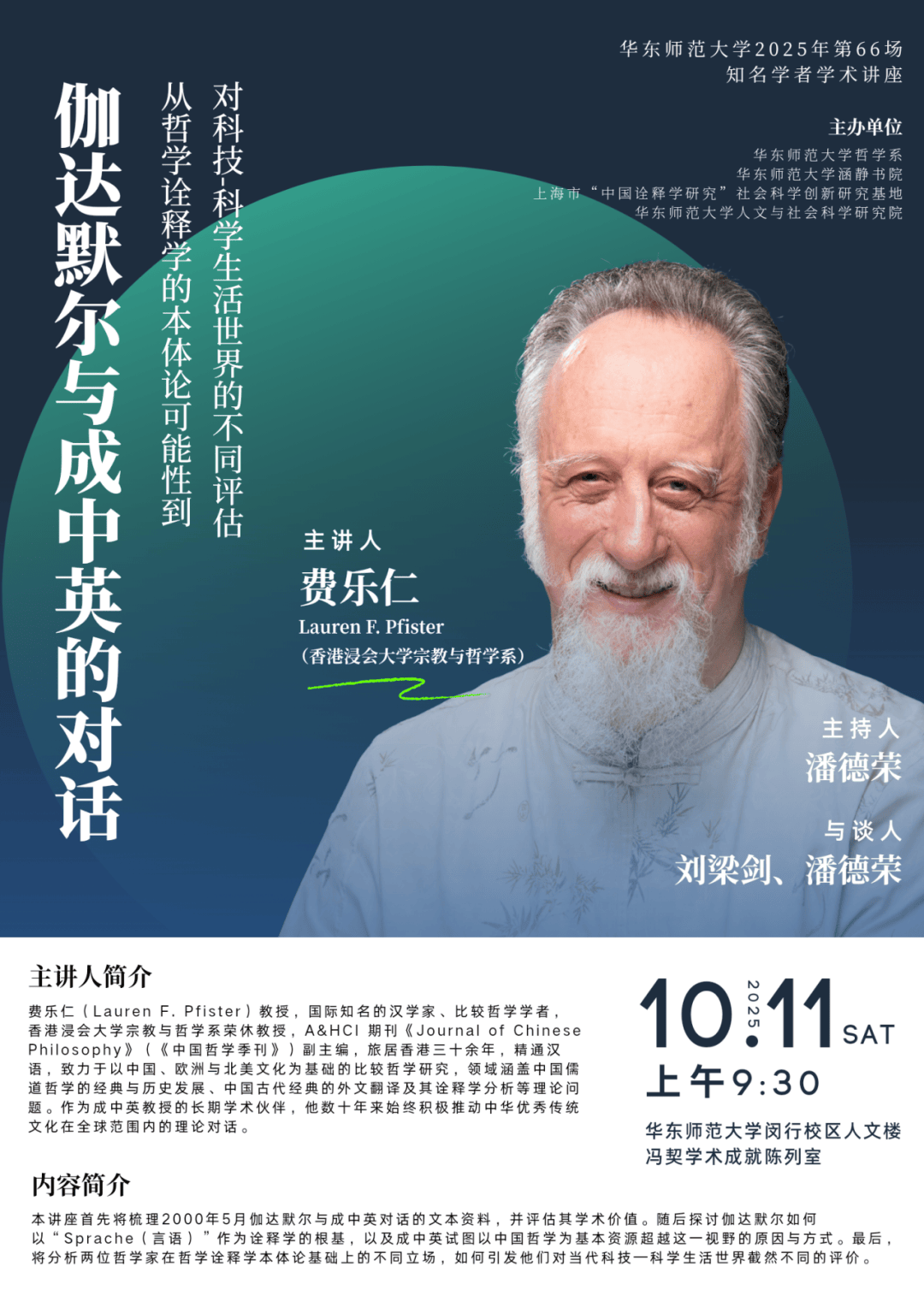

费乐仁(Lauren F.Pfister)教授,国际知名的汉学家、比较哲学学者香港浸会大学宗教与哲学系荣体教授,A&HCL期刊《Journal of Chinese Philosophy》(《中国哲学季刊》)副主编,旅居香港三十余年,精通汉语,致力于以中国、欧洲与北美文化为基础的比较哲学研究,领域涵盖中国儒道哲学的经典与历史发展、中国古代经典的外文翻译及其诠释学分析等理论问题。作为成中英教授的长期学术伙伴,他数十年来始终积极推动中华优秀传统文化在全球范围内的理论对话。

何志坚,华南理工大学数学学院教授、博导,广东省计算数学学会副理事长,国家级青年人才计划获得者,首批教育部哲学社会科学创新团队核心成员。于2015年7月在清华大学获得理学博士学位。研究兴趣为随机计算方法与不确定性量化,特别是拟蒙特卡罗方法的理论和应用研究。目前在计算科学、统计学以及运筹管理国际著名刊物发表SCI论文20余篇,其中13篇发表在英国皇家统计学会期刊JRSSB, SIAM系列期刊SINUM、SISC、JUQ, 美国数学学会期刊MCOM。博士论文获得新世界数学奖(ICCM毕业论文奖)银奖。现任SCI期刊Journal of Complexity的副主编。主持两项国家自然科学基金项目以及四项省部级项目。

航天事业是国之重器,而元器件作为航天器的“细胞”,其可靠性、先进性与创新性直接关乎航天任务的成败,我国的航天型号始终是在有组织的元器件保证体系支撑下不断发展的。近年来,随着技术迭代加速、批量规模扩大和成本约束强化,航天元器件保证面临着多重挑战,亟需进一步优化保证体系。本报告在回顾航天元器件保证体系发展历程基础上,结合型号发展和供给保障形势变化,以及近年来的探索实践情况,研究提出新体系的强化提升方向,并给出体系框架布局和核心发展要求。

组织行为学为理解公共组织中个体与群体的心理和行为机制提供了重要视角。随着人工智能等技术的广泛应用,公共组织面临新的机遇与挑战,也为行为公共管理研究带来了新的议题。本主题分享将从微观研究思路出发,梳理组织行为学在公共组织研究中的若干热点问题,探讨如何运用组织行为的研究思路回应新兴热点情境。同时,结合本人在人机交互等方面的最近研究进展,展示行为公共管理如何兼顾理论探索与现实关怀,为研究生提供研究选题与方法上的启发。